Santa Lucia e la Calabria un legame lungo secoli

Di Domenico Lo Duca

“I Santa Lucia a Natali

crisci u jornu a passu i cani,

i Natali in poi

crisci a passu i voi”

Questo è solo uno dei tanti detti popolari legati alla figura di Santa Lucia festeggiata come portatrice di luce nel giorno che si dice sia il più corto dell’anno superato il quale le giornate si allungano a “passo di bue”.

La Storia di Santa Lucia

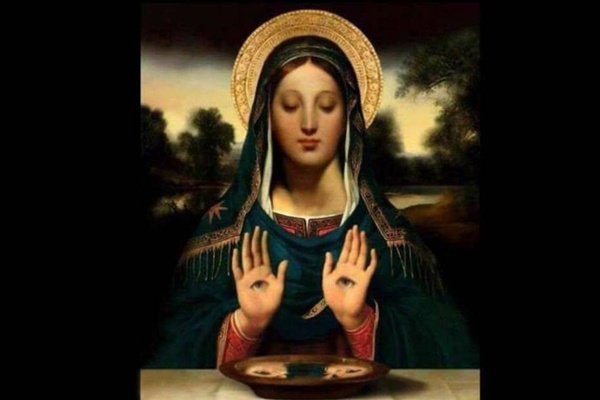

La martire cristiana, venerata sia dalla Chiesa Cattolica che da quella Ortodossa, visse a Siracusa nel IV secolo. Ispirata dall’apparizione di Sant’Agata, Santa Lucia dedicò la sua vita ai poveri, rinunciando al fidanzamento con un giovane del luogo. A causa di questa scelta, fu denunciata e perseguitata per anni durante il regno dell’imperatore Diocleziano. Nonostante le torture cruente subite, Lucia rimase fedele alla sua fede e fu condannata a morte. Prima dell’esecuzione, predisse a Diocleziano la morte dell’imperatore e la fine delle persecuzioni entro pochi anni. Santa Lucia è conosciuta come la Santa della luce e la protettrice della vista. Nelle rappresentazioni iconografiche, è spesso raffigurata vestita di bianco e con una corona di candele, che indossava mentre visitava i poveri nelle catacombe. La rappresentazione più diffusa la mostra con un vassoio sul quale sono posati due occhi, simbolo del miracolo compiuto quando donò gli occhi a un giovane che glieli aveva chiesti.

Le tradizioni di Santa Lucia in Calabria

Tanti paesi della Calabria sono fortemente legati alla figura della Santa Siracusana tanto che numerose sono le tradizioni e i rituali legati alla sua festività. Ad esempio a Reggio Calabria viene attribuita alla Santa la fine di due carestie e per questo motivo nella giornata del 13 dicembre si è tramandata l’usanza che non vengano consumati derivati di frumento e farina piuttosto riso e ceci. In Sicilia, questa giornata viene festeggiata con rustici e panelle, ricavate dai ceci. Santa Lucia è celebrata anche la sera precedente come una vera e propria Vigilia durante la quale si accende la “fhocara,” un grande falò, e vengono preparate le “grispelle,” tradizionali ciambelle fritte (in alcuni luoghi) che possono avere anche altre forme a seconda del paese. I Fuochi di Santa Lucia costituiscono un rituale che fonde elementi sacri e profani, rappresentando un’usanza diffusa legata sia alla figura della santa cristiana, sia al solstizio d’inverno e al rito mitraico. Questa pratica è particolarmente radicata nelle comunità pastorali. Originariamente, il Fuoco di Santa Lucia veniva acceso all’interno degli ovili, simbolo della vita pastorale. Successivamente, la tradizione si estendeva al sagrato della Chiesa Matrice e in alcuni paesi addirittura da un quartiere all’altro. In molte località, si sviluppavano vere e proprie competizioni per determinare chi avesse costruito la fòcara più imponente, una pratica che continua ancora oggi nei quartieri della città di Crotone.

Nel corso delle settimane precedenti la festività, giovani e adulti lavorano insieme per costruire la pira di quartiere, sfidandosi nella creazione del “fuoco più bello“. La legna viene accuratamente raccolta e nascosta fino alla data fatidica del 13 dicembre, quando i fuochi sacri illuminano l’intera città, dando vita a uno spettacolo di luci che celebra la tradizione e l’unità della comunità. Dal punto di vista gastronomico, uno dei piatti più diffusi è ‘u ranu e Santa Lucia, noto anche come cuccìa, un delizioso piatto a base di grano e vino cotto o miele di fichi. Spesso, la cena della Vigilia di Santa Lucia è composta da 13 portate, considerando il numero 13 come un augurio positivo.

Santa Lucia e il giorno più corto dell’anno

Riprendendo il detto iniziale, nella tradizione popolare il giorno più breve dell’anno non è associato al solstizio invernale del 22 dicembre, bensì al 13 dicembre, giorno di Santa Lucia. Il nome Lucia deriva dal latino “lux,” che significa luce. Ma perché sorge questa contraddizione tra il 13 e il 22 dicembre come giorno più corto dell’anno? La risposta risiede nella storia del calendario civile. Nel 45 a.C., Giulio Cesare formulò un calendario con un anno di 365 giorni e 6 ore, con un giorno extra (anno bisestile) ogni quattro anni per compensare. Tuttavia, il calendario giuliano perdeva circa 11 minuti ogni anno, causando uno spostamento graduale degli equinozi e dei solstizi, disallineandosi con le stagioni. Per riportare l’equinozio di primavera al 21 marzo, papa Gregorio XIII, il 24 febbraio 1582, dopo aver consultato gli astronomi dell’epoca, decise di eliminare 10 giorni dal calendario giuliano. Di conseguenza, il giorno successivo al giovedì 4 ottobre 1582 divenne il venerdì 15 ottobre. Questa modifica comportò anche il ritorno del solstizio invernale al 22 dicembre, che precedentemente cadeva poco prima del 13 dicembre.